Safety

医療安全対策

医療安全対策の取り組み

当院では、患者さんに安全な環境で質の高い医療を受けていただけるように、病院全体で医療にかかわる安全の確立につとめ、事故防止に取り組んでいます。

医療安全管理室 基本指針

- 基本方針

患者・職員のいのちと人権を尊重し、安全で安心かつ適切な医療の提供ができる体制を常に目指す。

- 基本目標

- 組織横断的に医療安全、感染防止推進体制の確立に努める。

- 患者や職員等病院にかかわるすべての人の安全を守る活動に取り組む。

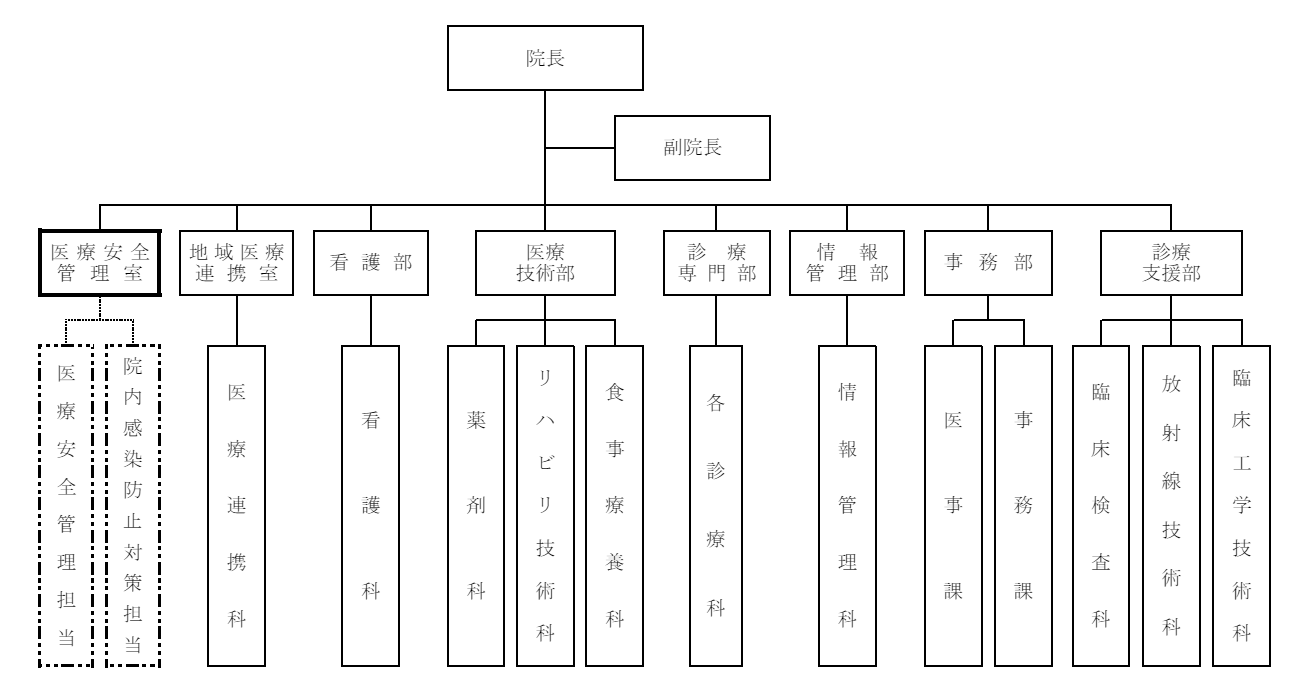

- 構成

医療安全管理室長、医療安全管理者、感染管理担当者および医療安全管理室長が必要と認めた職員で構成する。

- 医療安全管理室長は、病院長が指名する。

- 医療安全管理者は、安全対策に係わる適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師又はその他の医療有資格者とする。

- 感染管理担当者は、5年以上の感染管理に従事した経験を有し、感染管理に関わる適切な研修を修了した専従の医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師のいずれかとする。

- 専従の医療安全管理者、感染管理担当者の業務は別に定める。

- 医療安全管理室の位置づけ

- 業務

- 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録する。

- 医療安全管理対策委員会と連携し、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録する。

- 医療安全管理委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加する医療安全管理委員会を開催し、医療安全対策にかかる取組の評価等を行う。

- 院内感染防止対策委員会と連携し、院内感染防止対策を講じる。

院内感染防止対策にかかる業務指針は別に定める。 - その他、医療安全管理対策及び院内感染防止対策にかかる企画・立案・対策・教育等を組織横断的に行う。

- 委員会等

病院内の医療安全管理及び感染防止対策を組織横断的かつ効率的に実行するため各種委員会を設置する。

- 医療安全管理に関する委員会

- 医療安全管理委員会(MRM)

- 委員長:医療安全管理室長

- 医療安全推進委員会(RM)

- 委員長:医療安全管理室長

- 感染防止対策に関する委員会

- 院内感染対策委員会(ICC)

- 委員長:院長

- 感染制御チーム(ICT)

- 専従:感染管理担当者

- 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

- 専従:感染管理担当者

- 医療安全管理に関する委員会

医療安全管理室 年間計画(2018年度)

| 項目 | 実践内容 |

|---|---|

| インシデントレポートモニター・ 分析・調査・介入 |

|

| 院内ラウンド |

|

| 情報提供・共有 |

|

| マニュアル・ホームページ作成・改訂 |

|

| システム指向の対策 |

|

| 人材育成 |

|

| 啓蒙活動ほか |

|

| 外部評価 |

|

| 委員会活動 |

|

主な取り組み

1.事例報告の収集と分析

院内に潜在するエラーの発生要因を把握し、改善するため、ヒヤリとしたりハッとしたりした事例を医療安全管理室へ報告し、分析・対策立案を行っています。

2.ラウンド

(1)院内ラウンド

毎月1回 医療安全推進担当者(リスクマネージャー)により、安全確認のための院内巡視(ラウンド)を行っています。重点項目として、患者誤認防止、転倒転落防止、誤薬防止、5S活動を行っています。

(2)医療安全対策地域連携相互チェックラウンド

相互に有する医療機能を発揮し、連携を円滑に行うことにより、相互の医療安全管理に関する水準を高めることを目的としています。

3.医療安全に関する職員研修

年2回、医療安全に関する職員全体研修会を開催しています。また、各部署の医療安全管理のリーダー育成を目的に危険予知トレーニング(KYT)、RXA分析研修などをおこない、安全意識の向上をめざしています。輸液ポンプや人工呼吸器などの医療機器については取り扱い操作訓練を行い、講習会修了者には認定バッジを授与しています。

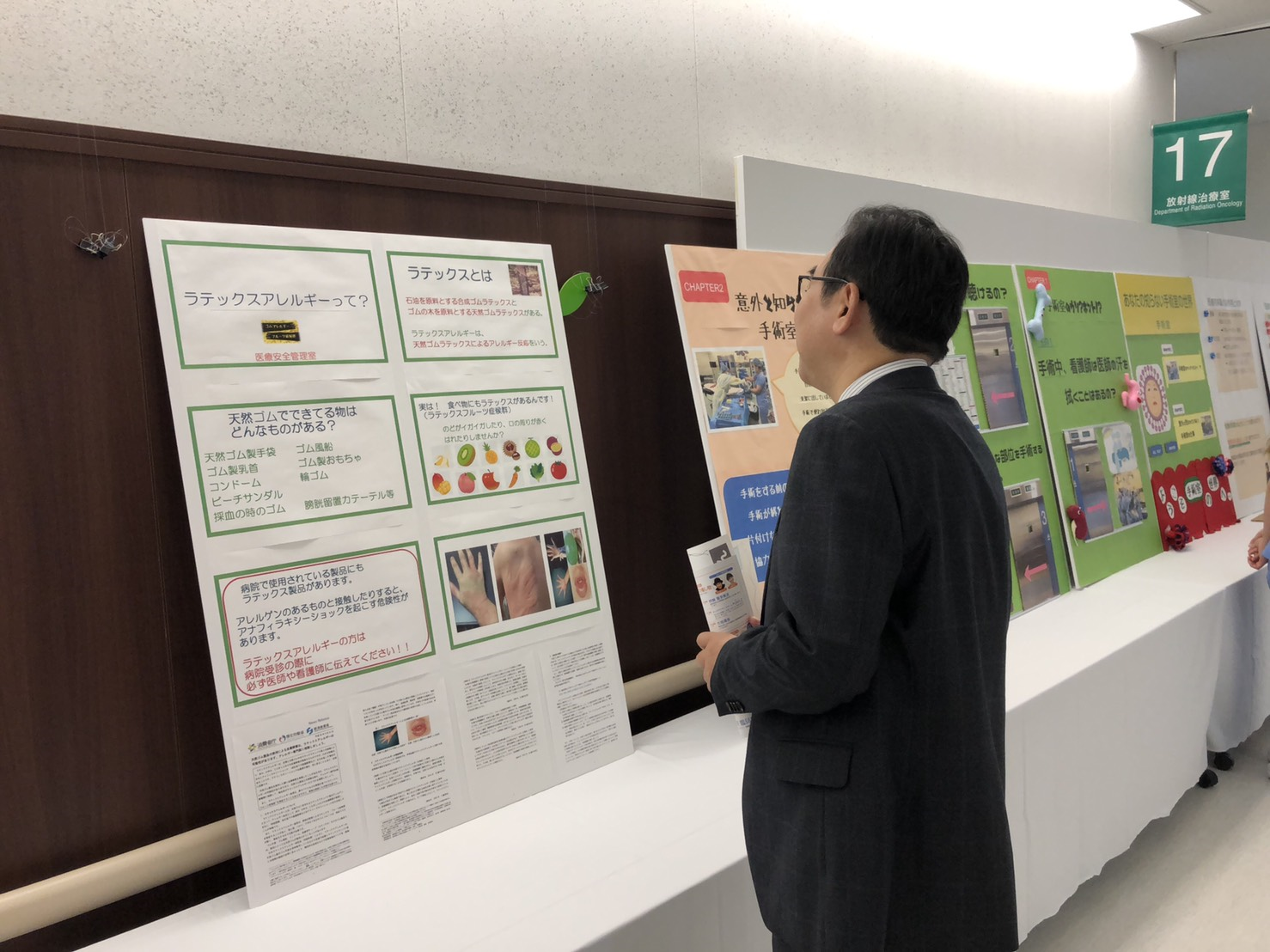

4.医療安全に関する啓蒙活動

厚生労働省は、「患者の安全を守るための医療関係者の共同行動の一環として、11月25日を含む一週間を「医療安全推進週間」に定めました。当院では、この期間や病院祭に合わせて外来ホールに医療安全に関連したパネルを展示し、来院された皆様へ医療安全活動の取り組みについてご紹介をしています。

院内感染対策 主な取り組み

当院では、医療安全管理室に感染防止対策担当を設置し、専従の感染管理認定看護師と専任の感染制御医師、薬剤師、検査技師、看護師等で構成する「感染制御チーム(ICT)」が中心となって組織横断的に病院全体で感染対策活動を実践しています。院内の感染対策のため、患者さんや家族の方々にも手洗い、マスクの着用、場合によっては面会を制限させていただくこともあります。ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

1.各部署への巡視 院内ラウンド

感染制御チーム(ICT)チームのメンバーで定期的に院内を巡回し、現場でどのような感染対策が行われているかを点検し、感染防止技術の相談対応・教育・指導を行っています。

2.相談

院内における感染対策の相談、感染症の起因菌の同定や抗菌剤の選択について相談を受け、患者さんの主治医や感染制御チームメンバー(ICT)が集まり、情報交換やアドバイスをしています。小さなことでも感染対策に関することは職種、部署を問わず相談を受け対応しています。

3.サーベイランスの実施

入院中の患者さんから検出される耐性菌等微生物を監視し介入します。また、カテーテル関連の感染、手術部位感染、職員の血液体液曝露などが発生した場合に介入します。

4.職員に対する教育

職員研修の企画を行い、全員が研修を受けられるように支援しています。年2回の全体研修会の実施。

5.各部署への巡視 院内ラウンド

感染防止対策加算Ⅰを取得し、連携病院や施設と協力し、地域の感染対策に取り組んでいます。連携医療機関との相互ラウンド、連携医療機関との共同カンファレンスの開催を行い、地域医療機関との情報共有や相談対応を行い感染防止に取り組んでいます。

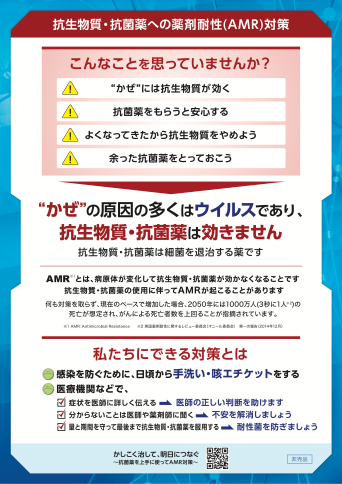

6.抗菌薬の適正使用支援

抗菌薬が効かなくなる菌の発生を抑制するために、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)が抗菌薬の適正使用を適宜確認して適正使用に努めています。

厚生労働省HPより引用

7.手指衛生(手洗い・手指消毒)

患者さんの診療や看護・ケアの前後には、手指消毒や手洗いを行います。

また、必要に応じては、手袋やマスク、エプロンを着用し、看護やケアを行います。